魔王・信長の実像 ─兄弟・家臣たちとの狭間で苦悩─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅③

■信長という人間

戦略・軍事・内政・外交などすべてに卓越した才をもった信長。なおかつ壮大なる展望を実現した覇者の真実とは?

信長公出陣の像弱冠27歳で清洲城より桶狭間の戦いへ向かって出陣しようとしている青年・織田信長と見守る濃姫の姿を再現した像。清洲公園に立つ。

信長が最も重視した経済力

戦国の風雲児の成功の秘訣

織田信長は「永楽通宝(えいらくつうほう)」の図柄を旗印に用いたことでも知られている。「永楽通宝」は、中国で製造された銅銭であり、戦国時代の日本において広く流通していた。信長が、このような銅銭を旗印にしていたのは、言うまでもなく、経済力を重視するとともに、経済力で敵を圧倒しようとしていたためである。

信長が本国とした尾張は、木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)により形成される濃尾平野が広がり、穀倉

地帯として知られていた。しかし、同時に、木曽三川の水害にも悩まされる土地であり、農業によって経済力を強めるには限度があった。

そうしたなかで信長が着目したのが、商業である。商業であれば、農業のような土地の生産性といった制約がない。信長の父・信秀が本拠としていた津島湊は木曽川水運の拠点だったところであり、さらに信秀は熱田湊も支配下においている。戦国時代の熱田は、伊勢湾の水上交通を利用した商業が盛んで、伊勢の大湊や桑名とも結ばれていた。

信秀の薫陶を受けた信長が、商業を重視したのは当然だろう。永禄11年(1568)、足利義昭(あしかがよしあき)を15代将軍につけた信長は、義昭から管領ないし副将軍への任官を打診されたおり、これを固辞した。その代わり、和泉(いずみ)の堺および近江(おうみ)の大津・草津に代官を置くことを求めている。

堺は、言うまでもなく南蛮貿易の拠点である。大津と草津は、陸運の拠点であると同時に、湊を意味する「津」とよばれていることからも明らかなように、琵琶湖を利用した水運の拠点だった。信長は、これらの要地を直轄地にすることで、商品流通網を握ろうとしたのだった。それは、信長にとって、名目にすぎない管領や副将軍への就任よりも、はるかに実利のあることだったのである。

<名古屋に残る歴史スポット>

■金のしゃちほこが輝く名古屋城

日本を代表する城郭であり、絢爛豪華な本丸御殿は必見。(現在、天守閣は閉館中)

名古屋市中区本丸1-1 (提供 名古屋城総合事務所)

■信長の右腕「柴田勝家生誕の地」

柴田氏の居城・下社城の跡地(明徳寺境内)に立つ碑。近くには勝家が初陣の時に手植えしたと伝わる松がある。

名古屋市名東区陸前町1310 (写真提供/みかわのひで)

■前田利家初陣像

信長・秀吉政権を支えた前田利家の初陣は稲生の戦い。「槍の又左」の凛々しい姿を再現している。

名古屋市中川区吉良町(あおなみ線荒子駅前)

■名古屋おもてなし武将隊®

戦国の有名武将を数多く輩出した名古屋。ゆかりの織田信長らが現世へ転生。名古屋の観光PRのため、名古屋城を中心に全国でも躍動中。

©2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat

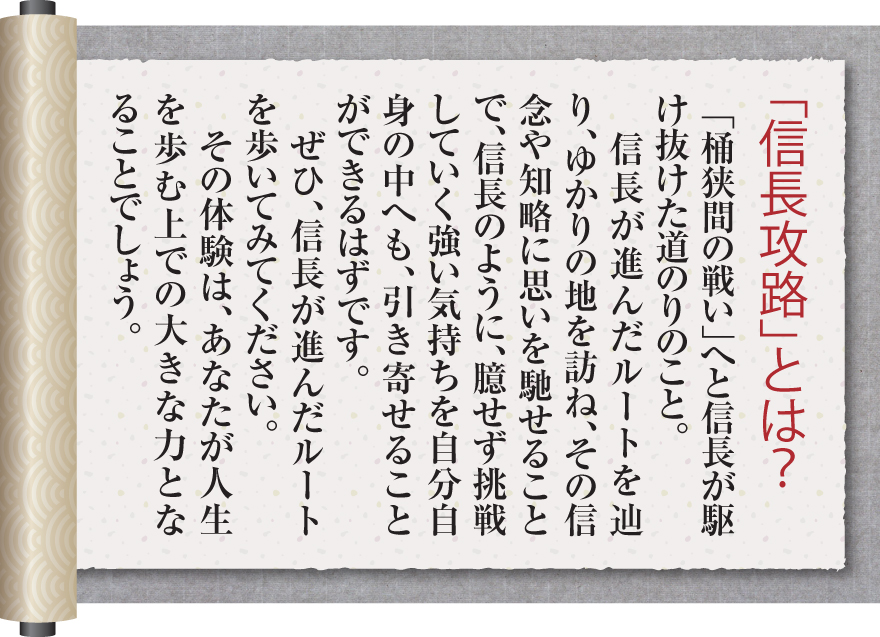

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」